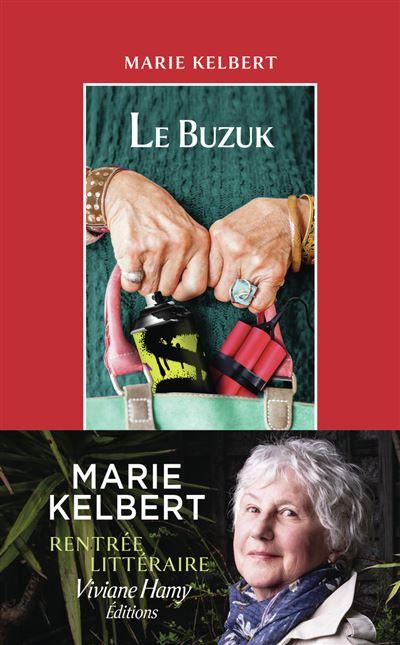

Mon interview de Marie Kelbert pour Le Buzuk paru aux éditions Viviane Hamy.

Votre roman est sorti en cette rentrée littéraire. Êtes-vous contente de l’accueil et des retours ?

Oui, plutôt contente. D’autant que je n’avais pas d’attente particulière, puisqu’il s’agit d’une expérience inédite pour moi. Si bien que chaque article, chaque critique parus m’ont surprise, émue parfois et souvent amusée. Avec le recul, après ces quelques mois, je commence à réaliser que mon Buzuk, écrit il y a plusieurs années maintenant, a définitivement quitté le fauteuil où il se morfondait (remarque qui parlera à ceux qui l’ont lu…) et, nourri d’une énergie qui lui est propre, s’est affranchi et ne m’appartient plus!

Et j’aime assez l’idée qu’il ait été repéré pas forcément par de grands médias institutionnels, journaux, radios, mais ici ou là, par des blogueurs, des libraires, la presse régionale, ou encore par des cercles de lecteurs/lectrices de médiathèques. Ce n’est pas le premier roman qui se fasse connaitre en partant de la périphérie, sans tambours ni trompettes. On verra où il s’arrête, mais il est permis d’être optimiste.

C’est votre premier roman publié (sur trois écrits, il me semble). Dans quel état d’esprit étiez-vous avant la sortie ?

Le Buzuk est effectivement mon troisième roman, et le premier proposé à des éditeurs.

Tout d’abord j’appréhendais cette aventure, je procrastinais devant l’obstacle, car je savais que cela pouvait être une expérience douloureuse, que l’on soit âgé comme moi de 66 ans ou de 25 ans, l’échec, faire face aux refus des éditeurs, c’est déstabilisant lorsque l’on écrit depuis longtemps et que l’on a été son seul juge durant tant d’années. L’échec ce n’est pas seulement une affaire d’ego, en tous cas pour moi, c’est beaucoup plus profond. Donc il faut du courage, ou du détachement, pour affronter l’épreuve et, en cas d’échec, la surmonter en poursuivant un travail qui emplit une grande part de votre vie. Tant que vous n’avez pas pris le risque du jugement d’autrui, vous pouvez toujours croire en votre talent…C’est confortable.

Alors, le premier message reçu sur mon téléphone et ma boite mail, par l’éditrice des éditions Viviane Hamy, Lise Chasteloux, a été un choc, une grande émotion. Je suis restée sans voix. J’étais en vacances avec mon mari et des amis. Bien sûr, juste après il y a la joie, puis sont venues d’autres réactions, dont l’appréhension face à l’entreprise, cette forme d’engrenage auquel il n’est alors plus possible de se soustraire. Je me suis dit qu’il valait mieux ne pas trop savoir ce qui allait m’arriver, et accepter comme un jeu de sortir de ma coquille comme le fait le bernard-l’ermite face à la marée qui vient.

A sa sortie, je dois dire que bizarrement j’étais très détachée, j’avais le sentiment d’avoir fait le job, et que ce qui advenait me concernait à peine. Une amie m’a envoyé une photo du livre exposé dans une librairie de Strasbourg, j’y ai vu comme un clin d’œil de mon petit teckel !

Aviez-vous proposé les deux autres aux maisons d’édition ? Ou qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes décidé pour celui-ci ?

Non. Je pense que je n’étais pas prête. J’ai vécu une expérience incroyable pour le premier. J’ai voulu, pour moi et mes proches m’amuser à l’auto éditer, sur un site dont une amie m’avait parlé. Cela me permettait de m’entrainer à la mise en page, faire des exercices sur mon ordi, etc…Et voilà que j’ai oublié de cocher une case, et le livre s’est retrouvé livré au public sur internet. L’horreur pour moi. C’était il y a des années et j’ai tout arrêté.

Alors, pourquoi celui-ci ? pourquoi Le Buzuk ? C’est une bonne question. Comme je ne veux pas m’exprimer sur les précédents qui sont aussi des fictions, mais très différents, je dirais que je mettais moins d’enjeu personnel, moins d’appréhension, à le proposer et éventuellement le laisser partir, ou au contraire assister à la fin de son aventure. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi celui-ci était partant pour essuyer les plâtres ! L’histoire, le ton (l’humour et l’ironie créent une sorte de distance), le cadre, les personnages, y compris le chien, sont ancrés dans une forme d’actualité, des éléments reconnaissables par tous, et peut-être me suis-je convaincue, après le retour de lecture de mes proches et amis, et aussi mon propre jugement de lectrice que Le Buzuk était ce qu’il était, ni plus ni moins : un bon petit roman qui dans son genre tenait la route, que s’il ne rencontrait pas son public, c’était juste une question de malchance, mais que cela ne m’empêcherait pas de continuer à inventer des histoires. J’espère ne pas paraitre prétentieuse en racontant cela.

J’ai lu dans un article que l’idée du livre est venue lors d’une promenade sur les lieux de l’action, est-ce bien cela ?

Oui, c’est tout à fait exact. Tout est parti du lieu, du site qui existe bel et bien et que je connais comme ma poche, en Bretagne, dans le Finistère. C’était en 2016. Je me suis fait peur à moi-même, comme souvent. C’est venu cette fois en admirant, du haut de ce promontoire en granit que l’on nomme Couette de plumes, ce décor de promenade en bord de Manche…L’actualité était alors centrée sur les événements de Notre Dame des landes et je lisais tout ce que je trouvais sur le sujet. Naturellement la vision d’une ZAD a surgi soudainement dans ma tête et toute l’histoire derrière.

À propos des personnages, comment est née Joséphine ? Et le Buzuk ? Qui est un personnage à part entière lui aussi.

Comme il s’agissait de raconter la rencontre entre deux communautés, deux comités de défense de ce site, j’ai imaginé ce personnage de Joséphine pour incarner en quelque sorte la passerelle, le pont entre ces deux communautés. Je voulais qu’elle soit décalée (par son âge, son pedigree, etc…), ingénue, c’est-à-dire sans préjugés sur ces jeunes gens, qu’elle voie chez eux des similitudes avec sa manière de penser, une sorte de « catéchisme » qu’ils partagent sans en avoir conscience. Son âge et son deuil me permettaient aussi d’aborder de façon indirecte, toujours un peu décalée, les questions du vieillissement et des préjugés qu’on a sur la vieillesse, assignée à l’immobilisme, ou à la perte (d’un tas de choses…). Il fallait quelqu’un de vivant, et tout naturellement j’ai pensé à lui mettre un chien dans les pattes, si je puis dire. Ce chien est aussi un lien, avec le défunt, la mort, avec la famille, avec les zadistes, avec la nature bien sûr, et surtout avec la vie. Car Le Buzuk est un fil rouge, il traverse le roman, il est mouvement, jusqu’à la fin. Quelqu’un m’a fait remarquer la symétrie dans la destinée entre les deux personnages, la maitresse et son chien. Je n’avais pas réfléchi à cela mais c’est juste.

Pour la petite histoire, je n’y connais rien en chien, au départ j’avais choisi un fox-terrier, parce qu’ils me plaisent, mais il a bien fallu se résoudre à prendre un teckel, qui lui pouvait se faufiler dans des terriers de lapins. Sinon quelqu’un d’un peu regardant m’aurait dit qu’un fox-terrier, malgré son nom, ne rentre pas dans les galeries peuplées de lapins de garenne.

Avez-vous aussi rencontré ou discuté avec des zadistes pour mieux les cerner ?

Non, je n’en connais pas, mais comme je l’ai dit, j’ai beaucoup lu sur la ZAD de NDDL, et sur toutes les autres zones à défendre de France. Je suis beaucoup (trop) l’actualité.

J’habite en Haute Garonne, et les lieux de confrontation pour défendre et préserver la nature ne manquent pas. Personnellement je ne suis pas militante, mais mon avis importe peu, ce que j’aime bien chez Joséphine, c’est son ingénuité, elle ne savait pas du tout au début à qui elle avait affaire, c’est incroyable la différence que cela fait dans votre approche de l’altérité lorsque vous n’avez aucun préjugé. Vous voyez l’essentiel, vous vous arrêtez à ce qui compte pour vous.

L’histoire traite d’écologie, de la nature et de ceux qui la défendent, mais c’est aussi drôle, ce qui n’est pas forcément gagné avec ce thème. Comment avez-vous trouvé le juste équilibre ?

Ce ton est absolument voulu. Je ne voulais pas être pontifiante, donneuse de leçons et distribuer des bons et mauvais points. (Enfin, on m’a fait remarquer que je m’étais défoulée sur les filles de Joséphine, si conventionnelles que le contraste avec leur mère crée un effet comique. Elles ne risquent pas de me faire un procès parce que je n’ai pas de filles ! ).

A vrai dire, à partir du moment où j’avais le cadre (la Bretagne), le personnage principal, le chien, et le dispositif narratif du journal, l’humour, ou du moins la légèreté, sont venus tout seuls, le registre s’est imposé. Je suis bretonne, et peut-être est-ce un ton qui m’est familier.

Je veux dire aussi que ce qui m’importait, -c’était mon challenge-, c’était de rester sur une ligne de crête entre légèreté et gravité, y compris pour parler de troubles cognitifs, de deuil, de solitude, de manipulation (car Jade, toute adorable qu’elle soit, manipule sa grand-mère), car comme dans la vraie vie, on bascule sans cesse entre tragédie et comédie. Il m’arrive souvent de voir du comique dans des situations qui semblent désespérément tragiques. Et l’inverse est vrai également : des gens qui rient aux dépends des autres me font rarement rire, comme parfois des histoires formatées pour être drôles me laissent impassible, ce qui peut provoquer des situations cocasses.

Ce roman rencontre son public. Est-ce que vous profitez de la sortie et des rencontres, ou vous êtes-vous déjà remise à l’écriture ?

Ah, c’est la grande question. J’essaie pour vous répondre de rester calme et raisonnable, mais évidemment que ma plus grande urgence, c’est de me remettre au travail, de reprendre des chantiers interrompus, dans les mêmes conditions qu’avant, c’est-à-dire, tranquille, incognito, etc…Mais ces conditions-là sont perdues à jamais, parce que en étant publiée, il m’est arrivée comme un coming out, un nouveau paramètre avec lequel je dois vivre désormais.

Maintenant qu’elle a pris gout à l’aventure, pourrions-nous retrouver Joséphine dans une autre histoire ?

Votre question est amusante, tout à fait dans le ton du roman…Mais, non, pas du tout. Joséphine est liée au Buzuk, ils ont vécu une sacrée aventure ensemble. Moi tant que je suis en vie, je ne les oublierai pas, tels qu’ils sont, ils ont pris chair dans cette histoire-là qui est leur histoire. On va les laisser tranquilles respirer le plus longtemps possible l’air épicé de la Couette de Plumes.

Le Buzuk de Marie Kelbert aux éditions Viviane Hamy, 240 p, 19,90 €.